天真烂漫是孩子的天性,美妙的童声传达出的是孩子们对于外面世界的向往更是对自由的渴望。作为原本从事音乐的法国导演克里斯托夫·巴拉蒂以精心设计的音乐,感人至深的故事,和一群完全没有表演经验的孩子们合作,以音乐感化顽劣学生作为影片题材,用法式浪漫向观影者讲述教育应有的正确方式。

这部影片堪称法国现代电影的经典之作,时隔十多年依旧影响着世界。它以难以超越的高分和一流的口碑,影片中难以忘怀孩子们真挚的眼神和故事背后深刻的主题内涵引发着一代代教育界人士不断的思考。

谈到影片中两种截然不同的教育方式,校长和马修老师可以说是其中的典型代表。在别名“池塘之底”学校的校长冷酷严肃,经常以禁闭,取消学生的娱乐活动,甚至用体罚等严厉手段来对学生进行管治。他的口头禅就是“行动——反应”,即只要学生有调皮捣蛋的行为,教师就可以给予惩罚的反应。可是这种教育方式对于学生而言并不奏效,学生们往往会做出各种各样的恶作剧对老师实行报复。在校长眼里这些闹事的坏学生就像是品性难改,只要有坏事八九不离十就是他们做的,而体罚、严刑拷打甚至扭送给警察便是对他们最好的惩罚。对于被冤枉的坏学生蒙丹,校长的反应是毫不在乎并说他迟早会干出这样的事情,而对于听话不惹事的乖学生校长则会喜颜笑对,并奖励给他糖吃。校长这种对坏学生明显的偏见与学监老师马修有着极大的反差。新来的老师马修原本从事音乐教育,他喜欢爱和包容来感化学生。虽然来到这里教书是他人生中最低谷的时候可是他依然没有气馁,没有对生活失去希望,也没有对这里的孩子报以偏见。当知道伤害看门师傅的罪魁祸首是一个孩子恶意的玩笑后,他并没有将孩子直接揭发带给校长惩罚,而是让孩子去照顾被他伤害的看门师傅,用他自己独特的方式希望这个孩子能被善良感动。他发现皮埃尔拥有得天独厚的歌唱天赋但这个孩子却因单亲家庭的缘故性格怪异,爱以自我为中心而且敏感,马修老师发现后决心培养孩子的天赋并且教会了他学会感恩。

校长和马修老师,行为主义和人本主义,两种不同的教育方式反应着教育界的两种现状。其实孩子终究是孩子,他们拥有犯错的权力,也应该有改正错误并请求原谅的机会。教育的方式不同孩子的反应也会不同,天真的孩子永远都不应该是犯错的元凶,如果一个孩子真的会变成恶魔那只能是因为教育方式出现了问题。每一个灵魂都应该被善待,每一颗心都需要爱,需要温柔,需要宽容,需要理解。反观孩子的教育问题,我想起了马修老师的一句话不是我选择来到这里,这些孩子们也一样。的确,“池塘之底”的这些孩子很多都是失去亲人失去家庭爱的陪伴,无奈而被送到这里。家庭教育的缺失也是导致孩子有恶意行为的一个极大因素。他们像一群被抛弃的孩子来到这里却依然没有希望,直到合唱团的成立,童贞的歌声真正唤醒了他们内心对自由的渴望。甜美的歌声唱出孩子们心中的希望,每个孩子都有自己的梦想,孩子们都爱望向窗外充满好奇地探向那个未知的世界。

影片中的音乐可以说是别具用心,导演在开拍前九个月与著名音乐家库莱斯合力创造了多首歌曲。配乐大师Bruno Coulais和保加利亚交响乐团将美丽而浪漫的钢琴与和谐的交响乐作为衬托,将电影中儿童的真实表现和深情的合唱融为一体,电影音乐的温暖与孩子般灵魂的歌声结合在一起,给人们留下了深刻而美好的音乐记忆,其电影原声也先后赢得了法国音乐类奖项和美国音乐类多个奖项。

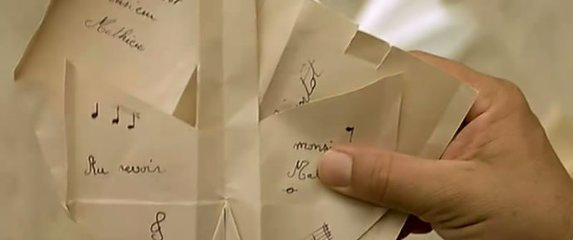

当马修老师和学生告别时,孩子们亲切的童声合唱再次响起,写满真心话的纸飞机从天空中飘落,孩子们用这种独特的方式为老师送行,这种真挚情感也让我想起电影《死亡诗社》里学生们与老师告别时全班站在桌子上的画面。独特的教育方式,希望教育改革的先行者往往给予社会以启发和反思。真正优秀的教育往往出发于爱,在意人性的关怀,人本主义的思想,每一个孩子都来自纯净无邪的地方,永远都应该是人们万分珍惜的珍宝。