“把抉择交给硬币,运气托给锦鲤,失败归于水逆,人际关系和心情要看星座配比。”这句话是不少当代青年的真实写照。如今,社交平台上随处可见“转发此条锦鲤”式图文。作为一种网络社交互动下的文化行为,“锦鲤”风靡背后的内涵令人深思。

它从龙门赤河奔来

《埤雅•释鱼》提到过:“俗说鱼跃龙门,过而为龙,唯鲤或然。”古代后人常以“鲤鱼跃龙门”来比喻飞黄腾达之事、奋发向上之举。而作为鲤鱼后代,锦鲤以其艳丽姿态比常见鲤鱼更加惹人喜爱,于是在千百年的中华历史中,它便承载了不尽中国人的希望。“当时在公园,奶奶领着我去公园池塘里给锦鲤撒食。她一边撒一边念念有词,希望我平平安安、健康长大。”已经参加工作的赵然说道。在中国,锦鲤就是一种标志,人们的美好期冀都寄托在了锦鲤的身上。

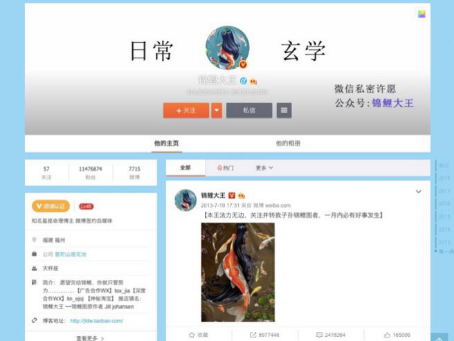

伴随着新时代发展,“锦鲤求福”也有了新的表现形式,即在社交平台上评论或转发。记者在问卷调查中也发现有四成受访者参与过此类活动。这股锦鲤之风早在13年便开始兴起,这五年势头越来越盛。以微博大V“锦鲤大王”为例,他靠发布锦鲤图文粉丝过千万,其在2013年7月19日发布的一条微博,截至目前转发量达897万,评论数达241万,随手刷新还能够刷出最新的网友祈福评论。而且在经营微博平台的同时,锦鲤大王还经营着微信公众号和淘宝店铺,其微信的阅读量和淘宝店铺的购买量非常可观。种种数据显示“转发锦鲤”愈加成为了中国人网络生活的一部分。

它因蓬勃的商业血脉而成长

互联网带动了自媒体的发展,各行各类的自媒体平台活跃在人们的视野里,如今只需滑动指尖,海量信息便能尽收眼底。流量数据撑起了自媒体平台的一片天,于是,如何能保持一定的流量成为了媒体平台不断钻研的问题。锦鲤类图文在各社交圈能拥有高关注度和转发评论量,非常重要的一点便是平台的流量需求促使其大力推广此类图文。

“转发锦鲤,其实就是传统和商机的结合。”郑小姐谈到,“我们只是微博的普通客户,转发锦鲤也只是随手一转,想给自己讨些好彩头,真正得利的还是平台。”诸如“锦鲤大王”一类的许愿平台以幸运和祝福作为出发点进行引导式盈利,这样与运气相关的利益交换对于运营平台来说稳赚不亏。这也更促使了越来越多的平台参与到这类营销活动中来,将带有灵气的物或景转换成某种精神寄托,凝聚受众的不同情感,实现情感变现。

它抚慰了民众心灵

由于我国国情影响,无神论者在我国总人口中占59%以上,可不少中国青年却一边受着科学教育、沐浴在马克思主义光辉下,一边在微博上转发或评论带有迷信性质的图文。这种现象看似充满了矛盾,但据记者调查数据显示,平时会参与许愿平台互动的人群中有53.85%的人表示,这种转发或评论行为只是在给自己寻找一种心理慰藉,他们并不认为转发锦鲤会对自己有实质性的帮助。理性和科学的旗帜依旧在心中屹立不倒,人们将这种转发行为当做一场仪式,完成这场仪式只为使心中摇摇晃晃的平衡木保持水平。

就读于浙江传媒学院的马瑜笛针对这一方面谈到:“‘锦鲤’风行归根到底不过是因为,我们总会在一些时刻感到胆怯与无助,疲于应对生活的压力,当内心需要寻得一个出口时,锦鲤恰好承载了我们内心的那部分柔软。”

它如锦上之花,又似清风徐徐

微博大V“锦鲤大王”简介上有一句话,“愿望交给锦鲤,你就只管努力”。调查中记者鲜少发现,人们以转发锦鲤获得侥幸心理,从而不再努力的事例,绝大多数参与者在转发锦鲤以求心理暗示和安慰前都早已付出了实际努力,锦鲤不过是锦上添花的一个步骤,紧张时的一点安慰。锦鲤行为并未如一些激进言论所说的,充满懈怠作用,一味给予参与者侥幸心理,恰相反,它更像一股清风,为焦躁的心送去凉爽。

不论时代如何发展,在科学之外那些难以解释的自然现象、运气命理依旧在人们的心中占据着一席天地。古时鲤鱼因为跳跃活动延伸出了跃龙门的佳话,而今,锦鲤更是肩负着寄托美好的使命,在时代之流昂然游动。

记者手札:

每件事情的实现最终还是要靠前期的拼搏和奋斗,在全力准备之后理智地转发锦鲤,总是能再获得更多的自信心的,这是很好的调整心态的方法。但愿望实现后,我们应该清楚地明白愿望之所以可以得以实现是努力的作用,切不可单纯归咎于好运气。