说出他的真名,可能很多人并不知道

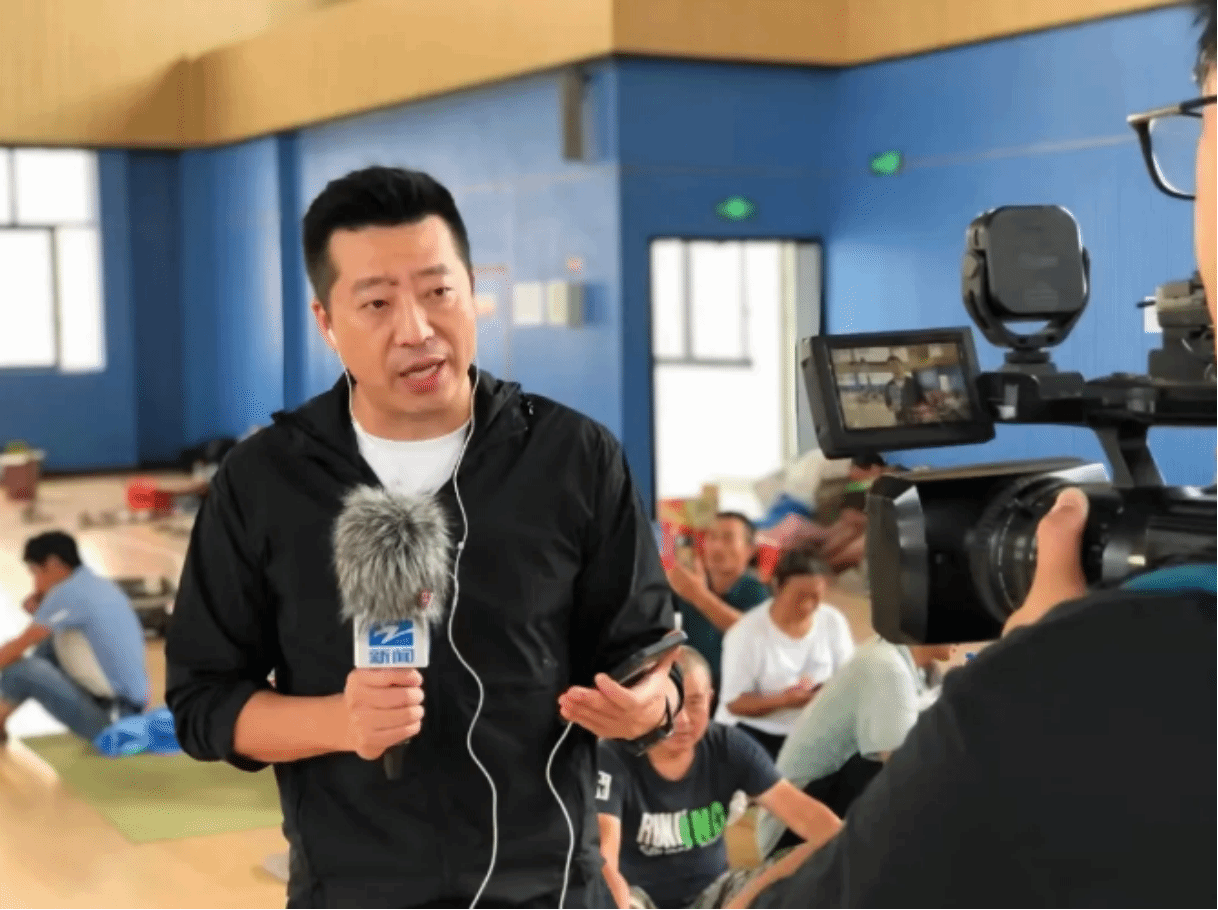

但提起“小强热线”,那可是家喻户晓

在他从业的近8000个日日夜夜里

他没有换过工种、栏目

也没有换过部门、频道

他把镜头聚焦普通百姓

21年间共收到

400多万个观众来电、30多万封来信

解决近10万个问题

一句“我是小强,有事您说话”说了21年

这不仅仅是一个简单的slogan

更是他用热爱、梦想和坚守的力量

真真切切地把它变为一种承诺

坚持在“小”处着眼

做精做专就能把“小”做“强”

今天让我们一起走近

第2届中国播音主持“金声奖”得主

我校1996级校友

浙江广播电视集团王志强——小强

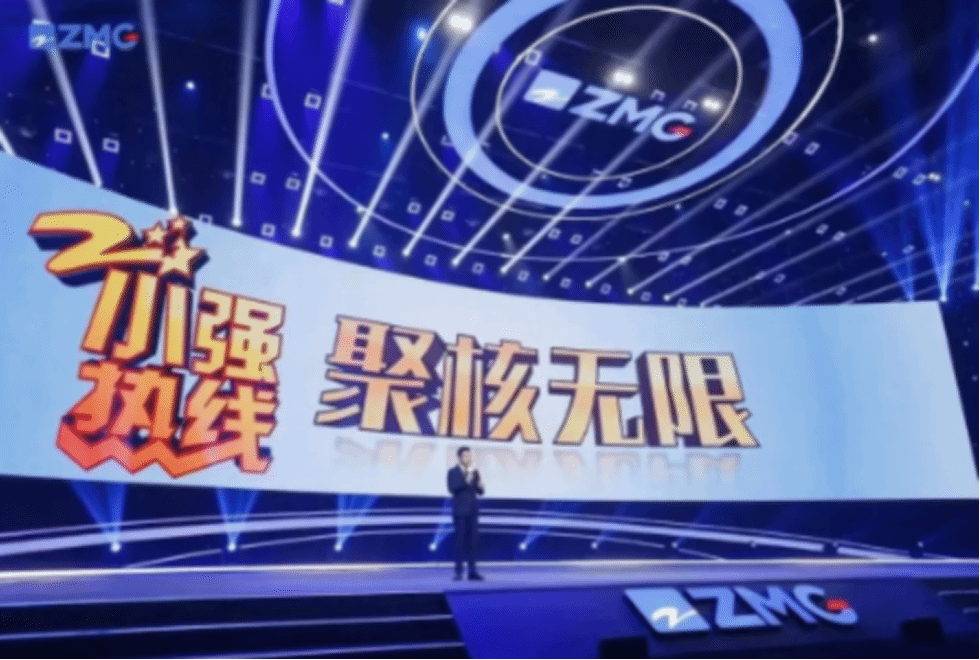

今年5月,小强荣获“金声奖”。该奖项是经中央批准、中国播音主持领域设立的国家级政府奖,也是播音主持领域的最高奖项。和他同期获奖的还有任鲁豫、龙洋等著名电视节目主持人。

小强说909

在颁奖典礼上,小强感慨万分:“这个奖好重啊,它是信任,是认可,更是责任和使命。”肩扛使命、笃行不怠,脚踏实地、践行四力正是他从业21年来的生动写照。

时光流转 初心不改

5月7日,小强受聘浙江传媒学院播音主持艺术学院客座教授。聘任仪式结束后,他与学弟学妹们面对面,围绕自己21年与“小强热线”共同成长的经历,教会同学们如何让自己的选择从心出发。

28年前,那个怀揣着梦想的年轻学子,踏进了浙传,而今天,他再次回到这里,这段跨越时空的旅程,不仅是对他个人成长的见证,更是对新闻事业不懈追求的体现。

1999年从浙传毕业后,王志强进入了浙江教育电视台,以播音员主持人的身份踏入这个行业。“但作为一个新人,坐在主播台上的机会并不多,一周可能仅有一天。即便我竭尽全力准备,也只有那一天能展现自己。于是,我主动融入记者团队,跟随他们一起拍摄、采访,通过实践积累经验,渐渐地,我能够独立完成新闻短片了。”

在王志强看来,作为一名新闻记者,挖掘真相,追踪热点,观察时代变迁是其职责所在。“这比起单纯的播音工作,能带给我更多的成就感和满足感。尽管这条路更艰辛、更危险,但它也更具吸引力。”所以,对他而言,成为一名记者型主持人既是偶然,也是兴趣的驱使。

终于,机会眷顾了这位努力的年轻人。2002年,浙江广电在筹备一档新的民生节目,需要一个在户外既会播报又会采编最好还会开车的全能人才。王志强毫不犹豫地抓住了这个机会,走出了当时令人羡慕的演播室,成为了《小强热线》的主持人。这一选择,不仅让他找到了展现自我的舞台,也让他与这档节目结下了不解之缘。

回想起21年前那个勇敢走出演播室的自己,王志强坦言,那并非算得上勇敢,而是源于对新闻事业的热爱和对梦想的追求。同时,他认为,21年前的那个年轻小伙和如今的自己心里对于做好《小强热线》这件事的初心没有变化。“如果让我重来一遍,我所做的所有的选择和判断都是一样的。”

随着节目的播出,王志强凭借其独特的主持风格和专业的素养,逐渐赢得了观众的喜爱和信任。他的声音成为了许多观众心中不可或缺的一部分,他的形象也成为了节目的重要标志。

回顾过去的21年,他激动地表示:“这 20 年里面,我们经历着中国日新月异的发展,蓬勃向前,我们进入新时代,我们全面建成小康社会,我们迎来了中国式现代化的新征程。我们个人的发展与前景也是融汇在新时代的进程和发展之中。”他深感荣幸,能够用镜头记录下这些波澜壮阔的历史瞬间,用一个个鲜活的民生故事,映照出这个伟大时代的辉煌与变迁。

跨越屏幕 融合创新

自21年前《小强热线》播出以来,从最初的摸索到如今的成熟,它不仅成为了浙江地区家喻户晓的品牌节目,更在全国范围内赢得了良好的口碑。它已不仅仅是一档新闻节目,更是成为了陪伴至少两代浙江人成长的民生新闻标志。直到现在,它依然在每天晚上的 9 点到 10 点,在电视上准时与观众见面。

“这21年里,我们心有敬畏,问心无愧、笃行不怠,才能收获如此多的认可。”王志强感慨道。许多观众对他说:“小强老师,我是看着你的节目长大的。”如今,这样的声音更传递到了下一代:“小强老师,我妈妈是看着你的节目长大的。”这份跨越代际的信任与陪伴,让王志强深感荣幸和自豪。

随着传统媒体向新媒体的过渡,王志强深知《小强热线》必须与时俱进,紧跟时代的步伐。他坦诚地回顾道:“我们很幸运迎来了广播电视发展的黄金十年”,但他同时也表示,“这个节目能够坚持那么长时间,我们其实也很艰难”。可面对着媒体转型的这样的一个“错综复杂”的局面,王志强更庆幸他们在这个过程之中从来没有放弃过。

“现在大家不看《小强热线》了,不是因为大家不信任《小强热线》了,而是因为大家不看电视了。”王志强说道。为了重新抓住观众的注意力,《小强热线》开始尝试多元化的传播方式,不仅坚守电视屏幕,更拓展到手机屏幕,短视频、直播等新媒体形态,让节目内容以更丰富、更便捷的方式触达观众。

“我们是小人物,但是我们有大梦想,我们做的是小生意,但是我们有好未来。”王志强坚信,无论形式如何变化,节目的初心和使命始终不变。从一开始,《小强热线》就不仅仅是一档节目,更是一个平台,一种精神,一种状态。它承载着发布党的声音、建立百姓和政府沟通桥梁的重任,以“打不死、压不垮”的小强精神,坚守在新闻战线上。

2021年6月1日,“小强说”短视频账号正式上线,迅速成为观众获取新闻信息的新渠道。截至目前,该账号的短视频播放量已达160亿次,直播总观看量突破6300万次。这一成绩的取得,是王志强团队坚守初心、勇于创新的最好证明。但小强却表示这称为成功转型还为时过早,他认为“有一些令我们欣喜和喜悦的时刻,但是远没有成功”。

在《小强热线》的直播历程中,有许多令人印象深刻的瞬间。令他印象深刻的是2021年7月,超强台风“烟花”登陆浙江时,《小强热线》直播间成为了网友们关注的焦点。他们通过直播间关注台风的行进路径和登陆情况,同时也从这里获取到了最及时、最准确的信息以破除谣言。当有网友询问某地大坝是否决堤时,村主任亲自打进了直播间连线澄清谣言,这一幕幕都彰显了《小强热线》的责任与担当。

在王志强看来,转型并非意味着放弃过去,而是在新的时代背景下,以更加开放和包容的心态去拥抱变化。“我们没有做太多的创新,只是坚持了我们一直以来的初心和使命。”

责任担当 坚守使命

谈到新闻记者的使命和责任时,王志强的语气严肃而坚定。他表示,新闻记者是时代的记录者、社会的瞭望者,更是寻找事实真相的探寻者。“我们头顶敬畏、肩扛使命、心怀理想、脚踏实地。我们不仅要传递信息,更要传递正能量,引导社会风气,促进社会和谐。”

在采访中,王志强还分享了许多感人至深的故事。比如,2005年,他们曾帮助一个从贵州到浙江打工的家庭筹集手术费用,让那个名叫星星的5岁小女孩成功接受了眼部手术。而多年以后,在新媒体平台上,小强情不自禁再次热泪盈眶,当年那个生病的女孩唱起了《明天会更好》表达对小强的感激,并表示永远不会忘记小强的声音。

而这样的故事,在过去的21年里,还有很多很多。《小强热线》接到了超过400万个热线电话和30万封观众来信,帮助大家解决了无数问题,传递了温暖和希望。2022年1月1日新开通的“小强寻亲”板块中,他带领团队关注寻亲团体,帮助了300个家庭重获团圆。这些数字的背后是王志强对新闻事业的执着追求和对社会责任的担当精神。他说:“我们就是老百姓之中最普通的那些邻居家的孩子,但是我们肩上有新闻记者这个使命和责任的时候,决定要用自己的行动让所有人感受到‘以人民为中心’这句话的深刻内涵”。

获得金声奖后,王志强并没有停下脚步。他表示将继续秉持初心,在新闻工作者的道路上不断前行。他怀揣着对新闻事业的无限热爱与执着追求,记录时代变迁,传递社会正能量,同时他也希望能够继续探索和创新,让《小强热线》在新媒体时代继续书写属于它的辉煌篇章。

学艺为人 创造价值

在浙江传媒学院的求学岁月中,对王志强影响最为深远的,莫过于老师们始终强调的“学艺先学做人”的理念。他的每一位老师都不仅传授播音主持的专业知识,更在每一堂课的开篇,强调作为艺术类考生,特别是播音主持专业的学生,最终的较量在于道德品质的修养。这不仅成为课堂的固定开场白,更深深烙印在王志强的心中,成为他人生道路上的指路明灯。

初入浙传,王志强对播音主持这个专业充满好奇又迷茫,疑惑为何课本上看似基础的拼音学习在大学仍占有一席之地。随着学习的深入,他逐渐领悟到,播音主持艺术的博大精深,其内涵之丰富远超乎他的初识。而老师们从一开始就树立的道德观念,让他认识到,无论技术多么纯熟,归音多么精准,若缺乏道德支撑,艺术的灵魂则无法触及人心。

这段校园经历对小强的职业生涯影响深远,它不仅塑造了他对新闻工作专业技能的严谨态度,更赋予了他一种内在的使命感和道德责任感。在后续的新闻采访和节目中,他始终铭记老师的教诲,以艺为先,以德为基,确保每一次报道不仅准确无误,更充满人文关怀。这成为他作为记者型主持人的核心信念,也是他职业生涯中不可磨灭的印记。

面对即将步入行业的后辈们,王志强寄语道:“人生的价值绝不仅仅是用商业和价格来衡量。事件有大有小,但是民生没有,努力有先有后,但是热爱没有,我们要坚守初心,用热爱和坚持去创造属于自己的价值。”

文 | 陈曦 孙一晴

图 | 本人提供

编辑 | 钱伟俊

责编 | 高 洁

责审 | 何 丽