一个人,在异乡的一条街,守了整整十五年。守到这片繁华的地段快成了他家的庭院,守到形形色色的黑社会交织成了他的家常便饭,守到即使身处于危险的变故之中,还要继续守下去。就算是死了,用他自己的话说,“也要将一根骨头埋在这里,也就瞑目了。”

歌舞伎町,已经变成了他的人生。而他从一开始站着的地方,就是江湖。

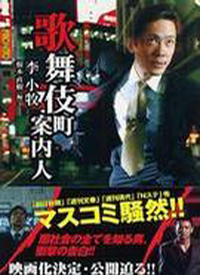

《歌舞伎町的案内人》这部纪录片,讲述的是华人留学生李小牧在日本东京歌舞伎町这个繁华的路段的亲身经历,以及他周围形形色色的人的生活状态。该片透过客观而冷静的目光,让观众呈现了日本当代社会的一个个场景。尽管它可能和你的想像截然不同,甚至和现代文明格格不入,但它又是那么的真实,真实得让人不由得产生震撼和无奈。

我们常说,纪录片具有纪实性,但这种纪实并不是要原原本本地照搬生活。它就像一跟线,一双洞悉世事的眼睛,带领观众看见那些平日里从未关注过的人或事。《歌舞伎町的案内人》这一主题的意义就在于此,它选择了一个独特的视点,将镜头瞄准在东京的华人李小牧,迫于生计在东京的歌舞伎町游走,坚守了十五年的传奇故事。并且,它并不只是专注于讲述一个人流动变幻的人生,而是记录了一群在日华人留学生的生活历程。其中有因高昂的学费投身于风俗服务业的小姐,也有为了生活费在歌舞伎町打工的男性。本片由一个人的故事映射了一群人,又由一群人的经历向我们真实地展现了歌舞伎町这个繁华的风俗服务产业,揭示了日本这个庞大的色情王国背后,交织着的形形色色的各路人物。

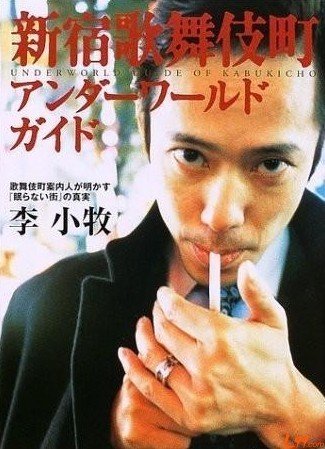

在很多人眼里,纪录片等于无聊的平铺直叙,让人看了就想打瞌睡。但实际上,纪录片也要讲故事。《歌舞伎町的案内人》就将李小牧的传奇人生,用艺术化和故事化的创作手法讲述给观众,让大家一起品味这十五年中沉淀下来的精彩和财富。这其中有过危机四伏,有过辛酸历程,也有温馨和快乐。《歌舞伎町的案内人》中故事化的创作方式之一,在于用画面配合解说词或独白讲述故事。本片的一开头,用一连串歌舞伎町的画面向观众介绍这个故事的发生地——日本东京最繁华的一条街。川流不息的人群,车水马龙,拥挤不堪的街道,似乎永远也不会停止闪烁的霓虹灯,与接下来主人公李小牧出场的黑白画面形成鲜明的对比。画面中的他身着西装革履,独自一个人抽着烟,漫步在东京的街头,显得那么孤独,却和这条街奇妙地融合在了一起,好像他和其他人,并没有什么不同。与之相应的,是李小牧本人的一段内心独白,将观众的视线从歌舞伎町的环境转移到这个人本身。值得一提的是,本片开头与结尾的黑白画面相互呼应,尾声时一段讲述歌舞伎町“充斥着不安和变故”的字幕,显得如此客观冷静,真实得令人触目惊心,留给观众无穷的回味和思考。

纪录片的故事是由许许多多的矛盾和冲突组合而成的。在歌舞伎町背后,交织着形形色色的各路黑社会和警察,矛盾和冲突也必不可少。《歌舞伎町的案内人》通过戏剧化的叙事方式和结构,向观众讲述了李小牧从被迫打工到坚守十五年,一直到如今成为人生财富这一心路历程的转变,也揭示了这一奋斗史之中的冲突与动荡。在本片的前段,纪实式的摄影手法真实地展现了日本黑帮和警察发生冲突的场面,让人感受到其中的危险和不安;此外,李小牧也通过接受采访的方式,直接讲述了自己第一次直面日本黑社会,被追打又成功解围的经历;其中,镜头也真实地记录下了李小牧与下属之间的一次争论,让人感受案内人的激烈竞争和不易。可以说,人与人之间的矛盾和冲突构成了本片的精彩和耐人寻味,这或许也是李小牧执着坚守歌舞伎町这条街的原因,他希望在这片土地上,找到属于他自己的归属。

从纪录片的创作上来看,《歌舞伎町的案内人》给了我们许多启发。一个优秀的纪录片不仅要求选题具有独特性和深刻涵义,并且还有通过艺术化的创作手法、故事化的讲述方式以及戏剧化的表达方式,向观众展示现实生活中人与人之间的矛盾与冲突。同时,纪录片还需要一定的多元化手法,例如采访讲述与画面直叙相结合,解说词与画面相配合,主人公本人的采访与他周围同事、妻子的采访相呼应,才能让观众具有更为完整和全方位的了解和认知。从摄影技术上来看,跟拍和纪实风格能让纪录片传达更多客观和冷静的色彩,运动摄影能为纪录片增添更多动感与戏剧性,从而为观众呈现出一个真实空间场景和许多精彩的故事。而黑白和彩色摄影,也可以从对比中让人进一步产生共鸣和思索。

有人在的地方,就是江湖。这也许就是纪录片的魅力所在。

文章作者:先锋通讯社记者 李青 编辑者:黄田心

|

|

| |