有这样一群孩子,他们的父母常年在外打工,他们在农村与隔辈亲人相伴度日,父母的关爱更是他们不敢奢望的梦寐,他们便是留守儿童。

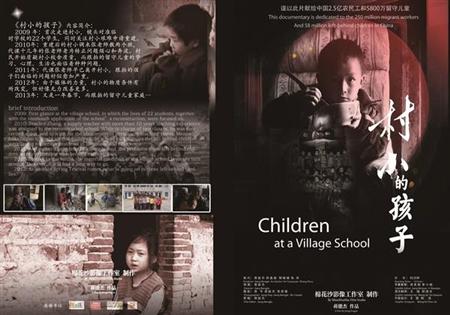

10月17日,蒋能杰导演带着他的新作《村小的孩子》来到我校,献上了一场思想深刻的巡讲会。这部纪录片以中国农村留守儿童为题材,是导演实地跟拍六年的心血之作,曾获得2013年法兰克福“动感中国”影展观众票选一等奖。

作为从村子里走出来的孩子,蒋导以亲身体验向外界讲述着他们的日常生活,在思考他们教育与前途的同时,也记录了村小与乡村的变迁。这是一个巨大群体的缩影,也是中国社会底层的一部分。主流媒体大多记录了他们坚强乐观、勇敢懂事的正面,然而又有多少人看到了他们笑脸背后所隐藏的孤寂与失落?

离去留下的无奈

导演用朴实的镜头展现了湖南新宁一个普通的村子,这里近八九成的中青年人们进城打工,留下年迈的老人与幼小的孩子。这种现象普遍存在于中国的偏远和中西部山村,这些进城打工的群体占到了中国总人口的近六分之一。留守儿童的问题是大家都熟知的,但又有多少人真正走进他们心中,感触那无奈的伤痛?

影片中的记者找到一名留守儿童,问了一个很简单的问题:“你喜欢你的父母么?”答案是肯定的。而当被问及“为什么喜欢”时,孩子轻描淡写地说:“因为他们每次回来都会带来好多好吃的好玩的。”这个回答令众人陷入沉思之中。孩子以童真的语言毫无顾忌地表达出了自己内心最为真实的想法。“父母”这个词在他们心中的概念是什么?不过是一个一年才出现一次且匆匆而去的过客罢了,不曾有过深情陪伴与可触可感的关爱,感情寡淡也在常理之中。

被距离冲淡的爱

在这些留守儿童们眼中,学校并不是他们最想要的。他们在乎的是一个家,一个有爸爸妈妈完整的世界。在这个世界里他们可以随意撒娇耍赖,要钱买糖,叫一声“爸爸妈妈”,他们所爱的父母能在第一时间答应。在幼小的孩子面前,亲情比求知要重要的多,随着年复一年的成长,他们只能勉强记住爸妈的模样,但是依然抓不住他们的手,甚至不能在他们的面前说一声“我爱你”。远在他乡的父母无时不在思念着孩子,但电话里说最多的不是“照顾自己”,而是“好好学习”。这些简单的话语,也许孩子们还不能理解其中包含的深情与期望,可对于父母来说却承载着所有的希望,也是奋斗的动力。

贫穷让梦想飞起来

纪录片中,这样一段最让人刻骨铭心。女儿想念书,爸爸却对她说:“还不如跟我去城市里捡可乐瓶,每天能赚20元,捡到十五六岁就能进工厂了,待遇就会高点,这样算下来这些年也可以赚10万了。”正如马云所说的,“没有梦想比贫穷更可怕。”有梦想就不怕穷困潦倒,就不怕现实无情的阻拦。没有梦想,便意味着毫无希望。当孩子把那句“我的梦想就是长大后出去打工”说出口时,是最令人心寒的时刻。

会场上有人心生疑虑,问蒋导演:“他们的梦想仅仅是打工而已,并不想学习,那您对改善教育一事的呼吁岂不是毫无意义的?”导演说道:“并非所有人都只是想打工。现在有的人已经开始立志并通过努力学习来改变命运。就像纪录片中第二个女孩,事实上她现在已然考上不错的学校了。他们只是视野尚窄,只知道有打工这回事,并不知道还可以通过自己的努力,通过学习文化知识创造出更为美好的明天。如果可以给予他们拓宽视野的机会,他们未来的人生一定会有着不一样的辉煌。”

“不要再像我们一样”是这些父母铭记在心的伤痕。这里包含着他们的自责,也流露出对家乡教育水平落后的无奈感慨。在没有大人看管的情况下,孩子缺乏成长的阳光和雨露,而社会也没能给予足够的关怀。这些孩子的未来充满着变数,就像镜头中村里那条泥泞的路,可以理解成一种意象,它是一眼望去看不到未来的路,挡住了校车,也挡住了孩子们的梦想。

世界上唯一可以无中生有的便是梦想,梦想是一种正能量。蒋导演告诉我们,留守儿童的现实固然残酷,但只要他们愿意迈出第一步,并坚定不移地沿着梦想向前进发,世界就在眼前。这当然也需要全社会的共同努力,需要我们的关怀与支持,以一颗温暖之心,让他们的人生道路不再荒芜。

文章作者:先锋通迅社记者 高杨 吕子豪 编辑者:黄田心

|

|

| |