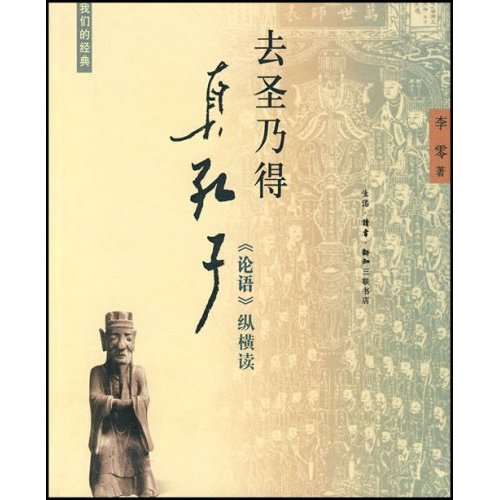

古之圣人,非孔子莫属,貌似因为孔子冠上了“圣人”的高帽,我们才意识到去学习孔子,解读《论语》。中国的教育总会将孔子的“圣”摆在最前,然后高歌《论语》的精妙,我想受过中国教育方式的学生都有此共鸣。然而,李零首先去“圣”,乃得真孔子,以此解读《论语》才更具亲和力,才不会使凡人未读《论语》却先望而生畏。

李零,北京大学教授,主要从事考古、古文字和古文献的研究。此《去圣乃得真孔子》是《丧家狗》的续篇,是“丧家狗”的精读,不仅集中系统地解释了“丧家狗”这个惹人非议的词,还以纵横读的方式谈论语,纵读孔子及其弟子和其他有关人物的年代史,在杂乱无章的语录体中横读《论语》的思想内涵,分散拆开再归纳分析。或许是因为他从事古文字和文献的研究,借鉴了许多古书的写作方式,所以不同于以往对《论语》逐字逐句的翻译解释,这种方式有血有肉,有他自己的思想,贴近普通人的阅读习惯。

纵读人物篇,从《史记》等古书入手,提出前人的经验描述不可全信,鼓励读者亲自游览孔子的出生地和所到之处,他的家史、生平经历一览无余。最令读者不可思议的是,李零花了大篇幅描绘孔子的形象,不管是古书中的还是后人眼中的孔子,都罗列出来,加以现代幽默的流行语言表述,总之“圣人”孔子也只不过是丑于正常人的普通人,与其高声亢奋地主张去圣,这种形象的直接真实描绘才更具说服力,令读者在笑过之后严肃看待孔子是否为圣人的问题。之后,作者将弟子的情况和孔子对古昔圣贤、今之从政者和隐逸之士的看法陈述出来,给读者一个《论语》中主要人物的总体印象,助于理解论语中对话的背景原因。当然,作为本书重点,他还见证了孔子如何从“丧家狗”蜕变为“圣人”的过程,孔子认为“圣人”是聪明人、有权势的王者、发明家、死人,自己不是救世主,述而不作,宁认丧家狗,也不远戴其弟子强加的高帽。孔子如此拒绝当“圣人”,作为旁观的读者有何理由硬套光环于他?

横读思想篇,李零从归纳介绍孔子重要的想法、分析学术背景和宦游经历来查看孔子的内心矛盾、总结读《论语》的收获这三个方面解剖《论语》。主要论述了天命与人性、圣人与仁人、君子与小人的联系与区别,还有关于孔子两个重要理论“德”和“礼”的诠释。令我佩服的是,作者能从602则论语中挑出与表达的思想有关的话语附于之后,况且每一则论语不仅仅包含一个思想,这是通读《论语》,记录、整理、归纳,又深刻理解每则的意义之后才能做到的啊!如此读《论语》,不是捧书小和尚念经,而是与故事和妙语的结合,才觉枯燥无序的语录也别有一番韵味。

此书不是《论语》经典的照搬,标新立异之处令人眼前一亮。“五四运动,表面上是批孔子,其实是救孔子。孔子安然,孔子无恙。很多人不理解,批孔子怎么救孔子。我说,去其神圣外衣,还其本来面目,留下真孔子,有什么不好?这是我们帮他恢复做人的尊严,这是我们对他的人文关怀。”想当初,与从历史书上学到的完全不同,我们还一度将新文化和五四运动对孔子的全盘否定作为其最大的弊端,瞬间给我们这群愤青泼了一盆冷水。细想一下,我们所学的孔子,是蒙着圣人的华丽外衣,遥不可及的存在。这样的解释,可以让我们在孔子热时冷静思考历史事件了。孔子有弟子3000,这么多学生,怎么教?作者直言不讳地称之为“传销式”教学;古人活的像压缩饼干,那我们的人生不就是膨化食品了吗?老大不小的还一直在上幼儿园,这冷幽默正是对现今教育模式的嘲讽……诸如此类犀利的语言在此书中举不胜举,或许这就是在浩如烟海的《论语》解读著作中脱颖而出的原因吧!

当然,也无完美之书,尽管本书分为人物和思想上下两篇,阐释的角度不同。可是关于孔子生平去过哪些地方,有哪些遭遇分别在“七十自述”、“东周各国的人物”和“孔子到过什么地方”都有详细描述过。还有就是关于“圣人”的论述,在“孔子是怎么变成圣人的”和“圣人是死人,孔子绝不会自称圣人”等篇章中提及……或许是我读的不够精深,对于我这个门外汉,总觉得有好多语句重复,明显啰嗦之感。我感觉,在上篇提到的篇章,可以再下片以另一种方式简单的呈现,不必再花大篇幅描述,否则会消磨读者的阅读兴趣。

脱去孔子“圣”的外衣,观其方方面面,读《论语》不再仅限于论语,深刻挖掘论语中人物的真实面目,其思想内涵也将显而易见。

以李零的眼光看论语,得去圣后的真孔子!

文章作者:14编辑出版学 陈秋 编辑者:黄田心

|

|

| |