这次与记者对话的,是设计艺术学院13视觉传达设计专业的徐一帆,除了“学生”的身份外,在不同的地方他还有过很多的角色。比如校学生会副主席、设计艺术学院学生会主席以及“移动三脚架志愿服务队”创始人等等。虽然升入大四后这些岗位都已经卸任,但是这些角色却为徐一帆的大学生活增添了许多色彩。

生活中的徐一帆是一个爱笑爱闹,活泼幽默的人。但是这样的他也是个很喜欢传统文化的人,小时候总是喜欢看戏曲频道,在耳濡目染之下便对戏曲有了很浓厚的兴趣。上大学后来到浙江,也渐渐的了解到了这边的“越剧”文化,对于戏曲有了更加深入地了解,加入“月雅”戏曲社跟一群志同道合的伙伴一起享受戏曲的乐趣。对于徐一帆来说,戏曲是一种爱好,也可以让自己更加接近中国传统文化。最初的他其实也听不习惯咿咿呀呀的越剧,但是渐渐的听进去了忽然发现这仿佛是一种奇妙的旅程。

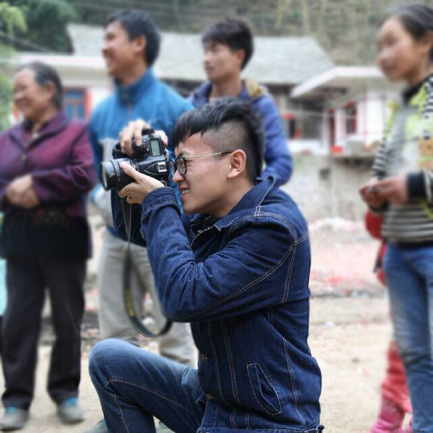

关于“移动三角架”志愿服务队,我们聊了很多,其实这个组织在创立之初是一个巧合,但是正是这个巧合让徐一帆的大学生活有了浓墨重彩的一笔。“摄影下乡”的灵感来源于一次志愿活动,那一次徐一帆跟着设艺青志一起去了台州的小乡村,为老人们拍证件照。很多老人是第一次有了一张属于自己的照片,看着洋溢着笑容的老人们,徐一帆便决定要组织一支可以把这份笑容保留下去的队伍,而且不仅仅是证件照,他更要为他们拍“全家福”甚至是“全村福”,把这些善良淳朴的笑保留下来。

想法有了,也被批准了,但是“瓶颈”也出现了。因为没有经验,没有前人去做这样一件事,所以最初的“移动三脚架”就是一张白纸,拥有无数的可能,也同样一无所有。而作为那个掌握着“画笔”的人,2015年初,徐一帆开始在网络上寻找是否有其他的高校有类似的组织可以学习经验。很幸运,他找到了贵州师范大学“快门三秒”志愿服务队,通过多种途径,他联系到了“快门三秒”的总负责人。并表示希望可以有一次参与他们志愿活动的机会。对方很爽快的回答:“那就来吧。”这或许就是志同道合的美妙,向着同样的目标,怀抱赤子之心说走就走。

2015年2月的贵州之行让徐一帆感触颇深,也让他更加坚定了用摄影留住美好的想法。在他的描述中我们看到了西南人民的淳朴与自然,每一次的志愿之行都可以让他发现许多生命的奇妙。“我现在都掌握了一个规律,去西南的话他们都超级愿意拍照,而且一来就是一大村子。但是如果是在西北的话,会因为民俗习惯等不太愿意拍照。所以其实做志愿也是一种了解不同民族习俗的方法呢。”

听着徐一帆的故事,我们也似乎跟着他走了这段奇妙的志愿旅程。六盘水之旅,为了不影响村民的正常生活,他们有时候只会向村长借一间小小的办公室,保证女生们的正常休息,而男生们会搭个帐篷挤在一起为女生们守着。一袋面条,一罐辣椒面,就是他们的口粮。湘西之旅,他们在小溪里洗澡,女生在上游,男生在下游,甚至自得其乐的用石子搭了个小“浴缸”,几个大男孩泡在里面笑笑闹闹。

一段段艰苦的志愿之旅,在徐一帆的描述下似乎变成了与小伙伴的“冒险之旅”。在六盘水的时候,晚上出门没有路灯,只能借助手机走路,没人陪同,害怕的时候只能给同学打电话。乡村和家里生活上巨大的差距带来了难以想象的困难,“已经把环境想象的很差了,可是自己体验到的时候还是觉得自己想象的太好。”靠着坚定的信心,他体验了一段段下乡之旅,度过了一场场艰苦的生活。而这一切,为的只是那个简单的梦想,为乡亲们拍一张全家福,看到他们的淳朴的笑容,就是“移动三脚架”每一个人的幸福,每当这个时候,那些艰苦的事情也就变得值得。

“我们除了给他们拍照,其他什么也做不到。”在下乡到一个老人家里的时候,老人把他们当成了政府的慰问人员,一见到就失声痛哭,讲述老人自己艰苦的生活。但是,他们还没有能力去帮助老人,帮助乡里的人,只有倾听,只有记录。或许一张小小的照片并不能改变乡亲们的生活现状,但是这张小小的照片或许会变成他们生活的小小插曲。在多年之后当他们再次拿出这张由笑容和爱心构成的照片时,会想起多年前的自己和那群因为他们的幸福而幸福的志愿者们。

记者手记:

志愿者,是一个很神圣的角色,走做志愿的这条路也很艰苦。但在和采访对象徐一帆聊天的过程中,我们感受到的却是他用自己的幽默风趣带领着团队每次顺利地完成任务。他也把每次的志愿服务都当作是带着自己的队员们出去旅行,每次召集人手总是会说:“谁想要跟我去玩啊。”正是因为这样轻松愉快的氛围,让原本辛苦的“下乡”变成了有趣的“旅行”。这一路他们曾携手并肩,用汗和泪写下永远。面临毕业,虽然人将分别,但友谊常在,移动三脚架也还在,它将伴随着这一代又一代成员的信仰一直传承下去。灼灼新桃,仍记旧人。

|

文章作者:梁雯曦 黄丹 图片作者:照片由本人提供 编辑者:黄田心 |

|

| |