近日,由浙江传媒学院研究生院主办、华策电影学院承办的博学大讲堂之“AI编剧教学探索”讲座在钱塘校区举行。本次讲座特邀上海戏剧学院教授、博士生导师姚扣根主讲,华策电影学院周冬莹教授主持,吸引了众多师生前来现场。

姚扣根教授曾任上海市文联理论研究室主任、上海戏剧学院科研处处长等职。创作有话剧、影视剧等,多次获飞天奖。著作《电视剧创作手册》,主编《编剧学辞典》等,其中《电视剧写作概论》获教育部“十一五”国家级教材。

姚扣根教授指出,通过教学改革,可以提高教学质量、培养出更多适应市场需求的编剧人才。在人工智能时代的编剧专业教学实践变革中,应重组编剧教学架构、注重“艺术创作+人工智能”的知识传授和技能训练。在人机协作磨合训练的过程中培养学生学会驾驭材料,熟练地把思想和情感转化为一定的艺术形象,有效开发和提高审美能力和创造能力。

讲座主要分为三个部分展开,分别是基础训练、进阶优化和DRAMATICA双思维模型。

基础训练

讲座的第一部分是对基础训练的系统梳理,姚教授回归戏剧的原点——动作。他提出“动作五问”,以明确每个动作的动因、执行者、结果及其在空间与时间中的嵌入方式,并以莫扎特创作《安魂曲》的神秘故事为引,带领学生解析人物行为背后的心理驱动力。

在“情境训练”部分,姚教授引入MECE分类法,将36种戏剧情境压缩为8个主题模块,从爱情、人际、命运、知识、财富到超自然,帮助学生掌握情节设置的本质结构。借助奥卡姆剃刀原则,他鼓励学生从复杂素材中提炼出最核心的矛盾,构建具有张力的场景。这种方法不仅利于AI的高效理解,也让编剧自身获得了高度的“场面管理”能力。

在“视角训练”部分,姚教授通过具体的思维导图等方式讲述了视角训练中的多种叙事视角、金字塔结构以及SCAMPER原理。他提出,SCAMPER是一种创新思维方法,具有七种策略,SCAMPER将抽象创造力转化为可操作步骤,本质是“创新工程学”。其价值不仅在于生成创意,更在于培养系统性思维习惯。

进阶优化

在这一部分,姚教授结合经典剧作理论与AI编剧技术,系统地通过“旅程式结构”讲解了包含12个叙事节点的框架流程、AI编剧模型与技巧等内容。其中,AI编剧模型与技巧主要包括三幕剧结构、英雄之旅模型、角色弧光模型、多线叙事结构等二十种。

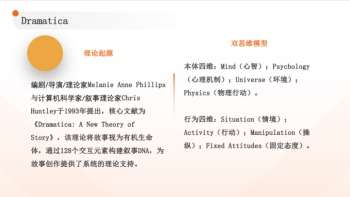

DRAMATICA双思维模型

讲座最后,姚教授介绍了DRAMATICA双思维模型,将剧作分为“本体四维”与“行为四维”。前者包括心智、环境、心理机制、物理行动四个方面;后者包括情境、行动、操纵、固定态度(比如信念、承诺、偏见等)。他以伊朗电影《一次别离》和自创剧本《莫扎特与灰管家》为案例,演示如何通过双思维建模分析核心冲突,并提出22种叙事进化路径,展示AI与人类共建深层结构叙事的可能性。

最后,姚教授谈到了AI编剧教学的未来发展问题。想象是人虚构的能力,但如何更加有效地把知识传授给机器并让机器领会想象的微妙之处,依然是我们今天面临的一大挑战。当下的教学应通过强化反思与元认知、平衡教师指导与学生自主探究、加强合作、提升学习者主体参与等方式优化学习模式,提升基于生成式人工智能的教学探究价值。在技术深度介入艺术创作的时代,需强调人的想象力和情感的价值,坚持艺术的首要性,即艺术+AI,而非AI+艺术。

在人工智能日渐成熟的今天,编剧早已不再是孤独的纸笔之战,而是一次次与算法、结构、逻辑乃至哲思的深度对话。姚扣根教授的讲座不仅是一次关于教学的经验分享,更是一场关于未来电影创作的前瞻性思考分享,在座师生纷纷表示获益匪浅。