编者按:滇西、临汾、泉州、安阳……不同的地域,原本有着各自独特的年俗。然而随着时代的变化,这些习俗已渐渐消散,年,也越来越简单。许多人都说,“过年一家人团圆就好”,但中华五千年祖祖辈辈留下的传统也是文明发展的积淀。这次,我们写下那些正在简化的年俗,让你看到那些不可替代的“年味”。

温暖韵小城 漫卷花灯情

每个中国人心中都有一份属于自己的温暖,那是一份甜蜜、幸福的温暖。这,就是春节。春节对于每个中国人来说都意义非凡,新的一年即将开启,家家户户通过团聚在一起的方式来表达对新年的展望与希冀。因为他们都知道,这非同寻常却又极其珍贵的团聚将会是一年之中最温暖的时刻。

我的家乡位于云南滇西的弥渡县,相比于一些摩登大都市富有现代气息的春节,我的小县城显示出的却是一份淡淡的朴素与纯真。

春节前夕的年货大采购是县城人最重要的一项工作。每一家人都会全体出动,精心挑选自己家的年货。每年的年货市场上都会有一个让我觉得特别熟悉的身影——在市场最醒目的位置上,会看见他还有整齐的摆放着的文房四宝,还有一张张用来书写的红纸。只见他匀好墨,拿起笔,完全不受四周环境的干扰,静静的书写。一幅幅春联就这样产生了,他所书写的春联并不买与别人而是送与别人。我问他为什么要这么做,他说:“这也是我庆贺春节的一种独特的方式,我希望我的春联也代表着我的祝福,送到每一个人的家里。”或许这就是小县城的春节气息。

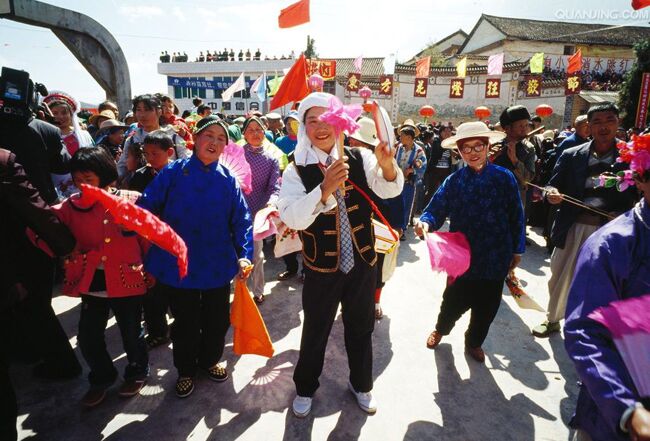

我的小县城还是有名的花灯之乡,素有东方小夜曲之称的《小河淌水》就出自我们县。“月亮出来亮汪汪,亮汪汪,小河淌水清幽幽……”动听的民歌在春节之时总会缓缓的流淌在县城的街道上,它流淌出来的是一种劳动人民对于丰收的喜悦以及感恩。还有对于未来生活的憧憬与向往,都蕴含在了这个有温度的小县城之中。

大年初一的街道是最为热闹的,每一个村子都会出一个“花灯队”,就由各个村子里的村民组成。他们换上统一的着装,在队伍的前列拉起横幅标明他们所属的村子,在队伍的最后敲锣打鼓,展现出自己队伍的风貌。在这一天当中,县城人民都会聚集到街道上观赏这一年来最为精彩的表演,男女手持巾、扇双双起舞,踏歌和乐。花灯的剧目都是与民众生活息息相关的题材,唱出广大农民简单朴素生活的温暖。

在我们弥渡县有这样一个说法:“十个弥渡人就九个会唱花灯。”可以说花灯已经深深的映在了我们每个县城人民的脑海里,世世代代,延绵不绝。当然对于我们这样的九零后来说,并不会特别喜欢这样类似于戏曲的艺术表演形式,我就只是在一旁静静地看着,幸福的笑容洋溢在他们的脸上,我心中也充满了欢喜。

我爱小县城的春节,因为有着大城市所感受不的人情味与温度。这是浓烈的温度,更是永久迷香的温度。 (文/方鸿成 图/来自网络)

走过时光,继承而来的春节习俗

我的家乡在山西省临汾市霍州市,位于晋南地区,汾河水在这里缓缓流过,这里普普通通,没有特别著名的引人入胜的风景圣地,老百姓们多是靠自己一双勤劳的手打拼生活,用一个词来形容我的家乡和人民,最贴切的莫过于朴实了。朴实的地方,也有朴实的具有霍州特色的习俗。

而现在要介绍的,那可是全国仅霍州市独有的——霍州威风锣鼓。

鼓如其名,这鼓的确是“威风凛凛,霸气侧漏”。威风二字可绝不是浪得虚名。它有威风的阵型——一支锣鼓队约由一百人组成,鼓队和钗队分别约占四分之一,锣队人数最多,约占全员二分之一。表演时,一百多人摆队布阵成整齐的矩形,鼓队在中央,钗队在后方,锣队再分为二分立两侧,犹如雄狮出征,十分壮观。它有威风的声势——起初鼓声先发,以弱声引领听众慢慢进入情景,待锣鼓钗齐鸣时如春雷滚动,万马奔腾,气势磅礴,威武雄壮。

威风锣鼓每年一到春节就开始敲响,到了正月十五元宵节这一天敲的是最响的。到那天,霍州市政府会举办元宵节游街会,以各个村庄为单位进行表演。为了能够标新立异,各个村里的人都会想些不一样的点子,如有些会加入踩高跷,扭秧歌等节目,但绝大多数一定会上锣鼓队表演这个经典节目。威风锣鼓有其独特的乐器和打法,光是谱子就有好几种,这抑扬顿挫、威武雄壮的锣鼓声吸引着周围的人驻足而观。因其声音的浩大,常常让人的身体都产生与锣鼓震动频率相同的微颤感,场面十分震撼。

而除去威风凛凛的霍州锣鼓,我的家乡还有一个小小的不太醒目的习俗,那就是在大年初一那天,有院子的人家都会在院子里搭一个简简单单的小火炉,里面烧着炭,火红的颜色搭配着过年的气息红红火火让人在寒冷的冬季多了许多温暖。大年初一时常有串门的朋友们,大家就一起围在火炉旁边边烤手边聊聊天,整个冬天待在家里也得以出来呼吸外面新鲜的空气。大年初一小孩们是最自由的,男孩们最喜欢放鞭炮,所以这个火炉还有一个作用就是给小孩放鞭炮提供火源。

尽管小脸冻得红彤彤,他们仍然乐此不疲的在火炉里引燃导火线再把各种花炮扔出去,发出啪的一声然后乐的哈哈大笑。脸冻僵了就在火炉旁边把手烤热然后再把脸捂暖,稍作休息就又和小伙伴们去玩了,身上穿着暖和的厚重的新衣脏了他们却一点儿不在意。 (文/李宛玲 图/来自网络)

我记忆中的“年兜”

闽南语中把新年叫作“年兜”,老人们常调侃说“孩子爱年兜,大人乱糟糟”,因为大年三十那天大人们都忙着准备祭祀活动,孩子们却到处放炮仗,大人们祭祀的鞭炮声和孩子们玩耍的炮仗声总是交替着响上一整天。

作为一个土生土长的福建泉州人,一说到“年兜”,脑海里便涌现出从小到大看过听过或者参与过的种种回忆。

闽南地区的拜祭活动非常盛行,随便走进一户闽南人家里,都可以看到大厅里摆放着一个大供桌,上面供着几尊神佛像,香烛全年不断,红红火火。在我们这里,几乎家家供观音,户户拜关公。

闽南人过年基本上是从腊月十六“尾牙”这一天开始的,“尾牙”是闽南地区的传统节日,是商家一年活动的尾声,也是老百姓春节活动的先声,从这天到正月十五元宵节,整整一个月,除了全国人民众所周知的办年货、大扫除、贴春联等过年的活动以外,闽南地区还有许多民俗气息浓厚的活动。

年三十一大早,妈妈就要起床帮奶奶一起杀鸡杀鸭,鸭子拔完毛一整只放在大盆子里,在鸭屁股插上三支羽毛之后摆在供桌上。在妈妈奶奶忙着的时候,我也会帮忙把各色糕果装在红色的小碗里,整齐地摆上桌。供桌上和厨房的灶神像前都要放一碗米,象征着丰衣足食,米上面要插“春枝”,还要放硬币。每到过年,我的储蓄罐就会被妈妈征用,妈妈说,这样神明就会更加疼爱我了。

泉州惠安地区盛产地瓜,俗称“地瓜县”。奶奶自己种的地瓜挑出好的碾成粉,爸爸把地瓜粉跟海蛎、韭菜、猪肉裹在一起,一团一团的下锅炸,炸得金黄香脆之后也要装在碗里用来祭祀。还有红丸子——面粉加食用染料,在前一天晚上就搓成拇指大小的丸子,蒸熟后同样也是祭祀的必备品。

祭祀用品非常有讲究,比如鸡象征吉祥如意,鱼象征年年有余,闽南人还喜欢用芋头、金橘、碗糕,因为芋头象征多子多孙,闽南语中“橘”和“吉”同音,碗糕俗称发糕,象征兴旺发达。东西都准备好之后,妈妈就要给祖先和神佛烧香点烛、烧“金纸”、燃金炉,炉子一直燃到傍晚,全家人一一跪拜过后,放了鞭炮才开始吃年夜饭。

小时候,爷爷奶奶会在家门口放一个火盆要求每个人都跳过去,寓意来年生活红火兴旺,也有驱邪避灾之意。那时候我还是家里唯一的小孩,看着窜起来能到我小腿肚的火苗怎么也不敢跳,撒娇撒泼什么手段都使上,爷爷没办法了就把我抱起来跳。后来家里多了弟弟妹妹,我也长大了,跳火盆的习俗反而被忽略了,有次问起怎么不跳火盆,爷爷遗憾地说:“现在都是年轻人在操持祭拜,能简就简了,我们老人家也不好说什么。”

我们的年夜饭不吃饺子,但一定要吃鸡和鱼,当然供桌上的鸡鸭鱼是不能马上吃的,要除夕夜之后才能吃。闽南语中白萝卜叫作“菜头”,所以年夜饭里通常有盘白萝卜炖的菜,寓意着好菜头。年夜饭后小孩子们就有红包拿,收到红包后要放在枕头下枕着睡一晚,之后红包去向就由妈妈决定啦。

夜里十二点要“开正”,就是由爸爸带领着全家燃放鞭炮,辞旧迎新。每年我们都会爬到顶楼看烟花,正点的时候全世界像是要炸掉一样,面对面都听不见对方说话,鞭炮声震耳欲聋,但是远方的烟花也非常美,整整半个小时在天空中不间断地开放着。

睡觉前,爸爸会在家里每个门后面放一根甘蔗,大门是双扇的,左右两扇都要放,小时候问爸爸为什么要放甘蔗,他说是防小偷,后来才知道甘蔗也有好寓意,甜甜的甘蔗是为了祝福新一年能够生活甜蜜幸福。

闽南人的大年三十在忙碌中度过,虽然很多习俗慢慢从生活中消失了,但我总能从爸爸妈妈为新年做的每一件事中感受到虔诚的心意,我记忆中的“年兜”有红红火火的供桌和浓郁好闻的香烛味,也有各种独具家乡风味的闽南小吃,更有合家团聚其乐融融的简单幸福。 (文/王诗婷 图/来自网络)

送神慌年忙祭灶

我的家乡在河南安阳。农历腊月二十三,是春节前的一个重要民间节日,我们这儿都称它为“祭灶节”。每到这个时候,人们按捺不住迎接新年的喜悦心情,停下手中各种活计,忙忙碌碌地例行年前的祭灶送神活动。

在安阳,典型的祭灶食品要首推“灶糖”。灶糖,是一种又粘嘴又粘牙的麦芽糖。祭灶供灶糖的原因,据说是为了粘住灶爷的嘴巴。传说灶爷是玉帝派往人间监督善恶之神,它有上通下达,联络天上人间感情,传递仙境与凡间信息的职责。在它上天之时,人们供它灶糖,希望它吃过甜食,在玉帝面前多进好言。也有人说,祭灶用灶糖,并非粘灶爷的嘴,而是粘嘴馋好事、爱说闲话的灶君奶奶的嘴。

往往是还没到腊月二十三,街边就聚集起各式的小摊小贩,他们面前堆起了不同品牌的灶糖,在我的身边,人们常称为芝麻糖或者麻糖。麻糖由大米汁、小米汁、玉米汁、白砂糖、芝麻仁和大麦芽制成,香甜酥脆,老少皆宜。几乎每家每户在这一天都要吃麻糖,路边的卖麻糖的小贩也在提醒着人们,祭灶节到了,年也快到了。

祭灶过后,家家都忙于置买年货,打扫房子迎接新年,尤其是烟、酒、鱼、肉和走亲戚用的礼品更不能少。置办年货一直忙到腊月三十。于今开封仍流传有一首过春节的民谣:“二十三,祭灶官;二十四,扫房子;二十五,打豆腐;二十六,去割肉;二十七,杀只鸡;二十八,杀只鸭;二十九,去打酒;年三十儿,贴门旗儿。”

在我们这,几乎每个小孩都听过这童谣——

小孩小孩你别馋,过了腊八就是年,

腊八粥,喝几天,哩哩啦啦二十三,

二十三、糖瓜粘,二十四、扫房子,

二十五、炸豆腐,二十六、炖羊肉,

二十七、杀公鸡,二十八、把面发,

二十九、蒸馒头,三十晚上熬一宿,

大年初一扭一扭。

(文/于鑫颖 图/来自网络)

祭灶扫尘贴春联 年关将近人团圆

第一次离家千里求学,时隔四月,回到江西鹰潭已是腊月。眨眼间,就到了小年夜。从小年夜开始,家家户户就真正开始为过年准备起来了,我家当然也不例外。读了大学才知道,南方和北方的小年时间竟然是不同的。北方一般在腊月二十三过小年,而我家从来都是在腊月二十四过小年,小年的时候简单地聚在一起吃个饭,重点是祭灶神。

城里和乡下祭灶神有较大的区别。在城里,已经没有了真正的灶,也不过是走个形式,图个喜庆。外婆总是在我们吃饭前先将一些鸡蛋、荤菜放在厨房台上,便算是祭灶神了。但今年我回到乡下,回到爸爸从小生活的地方。那里还有多年前烧火的灶台,一个灶神像油漆斑驳却还透着丝丝威严的气息。

吃饭前,我们每个人都要给灶神上香,愿灶神保佑全家今年有吃有喝。上完香以后,姑姑就带着我下了灶台,“灶王爷吃饭女人不可以在旁边的。”我看着爸爸取出小年夜饭桌上吃的食物、鸡蛋和水果摆在灶台之上,并在灶前浇上自家酿制的米酒,用土话说了些讨喜的话,大家就可以动筷子吃饭了。

不知是不是只是我家的规矩,灶火在吃饭时不能熄灭,据说灶火灭了,灶神就不来吃饭,也就不保佑家中有吃有喝了。直到小年夜的饭吃完了才能将灶台上的饭菜收起,灶火熄灭,小年夜祭灶神也就完成了。在年俗愈渐简化的今天还能在自己的家乡体会到浓浓的风俗,不失为一种快乐与享受。

第二天一早,我被外面“乒乒乓乓”的响声吵醒,妈妈说是开始“扫尘“了。扫尘和贴春联是每年过年前必须做的事情,年俗中扫尘一般是在腊月二十四的时候,但因为爸爸妈妈是在大年三十才能有假放,所以只有大年初一前的周末打扫卫生。时间虽然不定,但确是每年过年前必须要做得事情,蕴意“除尘布新”,将去年的一切“晦气”扫出门外、迎接新年。

每年这个时候,我和爸爸妈妈三人都会一起上阵,将从不清理的墙角、床下等等地方都清理干净。窗明几净、焕然一新,整个屋子都亮堂堂的。今年来到了乡下,这“扫尘“的规矩就更多了哩!虽说都是把屋子清理干净,可这昨日祭过灶神的灶台也扫不得。这不,我一激动便将个灶台擦了,姑姑看到的时候急忙拉住我,说要去给灶王爷请罪。

诶?我还向他道歉?“快点拿起香,拜三下,不然昨天祭灶神保佑的可都被你一下扫掉了。”我被姑姑推搡着给灶王爷 “道歉”后,“扫尘”的活动才能继续进行。经过大半天的忙碌,家中可焕然一新,破旧的老房子也仿佛焕发了新生。

待“扫尘”结束后,就要贴春联了。我家的传统是由父亲手写春联,今年这个任务便落到了我的头上,我将新年美好的愿望都融在了每个字里面,亲手贴在门边,没想到一下凳子,妹妹便望着我笑个不停,“姐姐写春联写成大花猫了。”我愣神,摸一摸脸竟然手都是黑的,看到镜子里那一张有着黑色手指印的脸我禁不住也笑出了声。看到妹妹还笑个不停我就开始追她,在她脸上也留下黑乎乎的手指印。最后实在是累得不行才坐下休息把脸上的墨洗掉。远方的房屋升起了炊烟每家每户的门前都贴上了春联,红火火的光从各处透出来,我和妹妹相视而笑,过年的味道愈发地浓了。 (文/罗亚琪 图/罗亚琪)

最平凡,最幸福

我的家乡在内蒙古赤峰市的一个旗县,虽然是以牧为主的旗,但是我们的生活可不是茫茫的草原,蓝蓝的天空,喝着马奶酒,住着蒙古包的游牧民族生活。我们也过着最普通,最大众的生活,就在这平凡之间洋溢着属于我的幸福,我们家的幸福。

我们家庭也算得上是大家庭,爷爷奶奶共养育了6个儿女,除了一个姑姑嫁到了远方,每逢过年一家人都到我家,忙碌地准备着在这一天大吃大喝一番。又是一年的年夜饭,望着往年一般热热闹闹的饭桌,不知为何就想起了以前过年时的场景。

小时候,一年之中最开心的日子的也就便是过春节了,且不说这段时间不用去幼儿园、不用读书识字、写作业,更不用提每一句过年好就能换来一份让我开心的要炫耀好几天的压岁钱。单是浓厚的新年氛围,就让每个人笑的合不拢嘴。

年三十那天,早上一定是被噼里啪啦的鞭炮声吵醒的,不像现在城市中禁止燃放炮竹,难有那番热闹了,揉揉眼睛,从被窝爬出来,马上就毫无睡意了,嚷嚷着妈妈把我新衣服拿出来,有一种“我终于等到你”的喜悦感,因为新衣服虽然买的早,可是小孩子嘛,一直按捺着激动的心情,留到过年这天穿 “新”。也不像现在,买了就穿在身上,没那时那么兴奋了。帮奶奶把果盘、瓜子、糖果摆出来,等着亲戚们的到来,上午妈妈、婶婶们在厨房忙碌着,准备中午的丰盛大餐,男士们则打打扑克,玩玩麻将,我们这帮小孩子一起玩的不亦乐乎。偷偷的问妈妈要点零用钱,去门口的小卖店,买几个小鞭炮,内蒙的冬天真是冷,一出屋就感觉被冻透了,即使是这样也不愿意舍弃这“噼里啪啦”的快乐。小孩子的快乐,只有那时的我们能明白。

中午十二点整,老爸去院子里点燃一串鞭炮,用奶奶的话说是要蹦走晦气。伴着鞭炮声酒菜正式上桌,能喝的不能喝的,都要喝上一口,沾沾新年的喜气,大家一起喝两杯之后,每家派出一个代表,说一句祝福的话,那时候不懂事,让我印象最深刻的不是“恭喜发财,万事如意”等吉祥的话,而是那句每个人都要加上的“干杯”。后来大家一举起杯,我就傻傻的喊“干杯”,真是好不热闹。这顿饭每次都能吃到下午,大家聊着家常,开着玩笑,每个人脸上都喜气洋洋的。那时候家里是住平房,邻里间关系都相处的很融洽,他们总说爷爷奶奶有福气,那时年纪小,我一直都没在意过,现在想想,四世同堂,其乐融融,哪能不幸福。

晚上,不变的节目便是春节联欢晚会,已经不记得看过什么节目,只是记得,那时电视声很大,全是些欢喜的节目,总能逗得我们哈哈大笑,本来应该晚上十二点时候吃饺子的,可是我总是熬不到那个时候就开始喊饿,奶奶一向最疼我,我一喊饿,她老人家就开始张罗着包饺子,其实只有我自己最明白,自己不是饿,而是为了吃饺子中的硬币。

我们老家有个习俗,年三十晚上的那顿饺子都要往饺子中包几个硬币,吃到的人接下来一年都有花不完的钱。我倒不是为了那花不完钱的寓意,而是开心在一盘饺子中寻找那个包着硬币的饺子的过程,那时候真的傻到可以说是撑饱肚皮的代价都在所不惜。饺子上桌了,奶奶一定要我们一家都洗完脸才能去吃,用老人家的话说“洗完脸,这一年都精神。”终于开始动筷子了,那时候还总觉得妈妈好厉害,每次给我夹的饺子都会有硬币出现,而我每每吃到硬币都开心的像捡到钱一样,长大了之后知道了奶奶早就看穿我的小心思,让妈妈把包着硬币的饺子做上记号,然后装作漫不经心的夹给我,看着我吃到硬币饺子满满的成就感,他们总会笑着说我好厉害,说我一定有花不完的钱,而我当然会更开心的不得了。红红的灯笼映着一家人的笑脸,画面不能定格,但是这是这辈子的幸福。

年三十热热闹闹的一天结束,小心思又出来了,带着满心喜悦去睡觉,期待着第二天的到来,小时候幼稚的小想法:年初一就等于压岁钱,这又哪能不期待。 (文/张晓琦 图/罗亚琪)

逐渐消散的“年猪香”

有句俗语说得好:“有猪过年,不用愁钱”。在浙江金华义乌的塘下村,曾经有杀年猪来“谢年”的传统,挑选一个腊月中旬的吉日,烧水、赶猪出圈、撩猪腿、上门板、送刀、出血、烫猪……一头猪就这样被肢解成猪头、前后腿、坐墩肉、猪板油、排骨等,再邀上亲朋好友在猪杀好后吃一顿“猪散福”,过年最需要的就是团圆。

所谓“猪散福”,也有地方叫“猪三福”的,即猪肝,猪肠子,猪血三样东西,不过宴席上最少不了的便是猪肉。一家子人都围坐在一起,喝着农家自酿的米酒,大口的吃着猪肉,高声谈论着这一年来地里的收成,外出打工的心酸,小孩子的学习成绩……这家闺女明年要出嫁了,隔壁老王可能挨不过这个年了,任何事情都可以在这一天得到一个宣泄口,不论大喜或大悲,都能在年猪飘香中得到祝福或是安慰。

大人们忙着喝酒吃肉,高谈阔论,小孩子则受到委托,捧着两个盆,挨家挨户的送福去。盆有一大一小,小盆里就是“猪三福”,大盆里则盛了满满的骨头汤。若是小孩子抱怨送出去太多,总有大人会语重心长的告诉他:“你送出去的多,收获的回报也就多呀。”而后,整个正月里,村里的每户人家都能源源不断的得到别家的馈赠,又源源不断的馈赠给别家,中华民族乐于分享的美德就是这样得到了传承。

当然,杀年猪除了是为了吃,更主要的功能就是“谢年”,腊月三十这一天,农户将年猪的猪头和猪尾作为祭品,与家人一起祈求来年的五谷丰登、六畜兴旺与合家平安。

然而,随着经济的发展,农村也不得不进行改造——老土屋被推倒,建起新洋房;农产品进一步商品化,灌香肠、熏腊肉、火腿在超市、市集、土特产店里已是随处可见;农家乐悄然兴起,每天,猪头肉、腊肉拼盘、馒头夹红烧肉、烧猪血等菜品都要被点上几百份;年猪的私人订制服务发展迅速,越来越少的农户愿意自己去养猪杀猪……当乡村里的现代化气息不断加重,稀释掉的是年味儿,是那股年猪的香。

到我这一代,只能在吃年夜饭时从父辈那里听来这“猪散福”的故事。我在农村的伯父们并不种地,也不养畜,他们更乐意去做的是搞建筑,所以我从未见过他们杀年猪或是“谢年”。我的过年更简单,大家凑在一起吃顿饭,吃完饭,大人打牌小孩玩。然而我始终都记得,伯父跟我讲他小时候去看杀年猪、吃“猪散福”时他眼睛里飞扬的神采,我此前从未见过。 (文/方文心 图/来自网络)